Memory In Dream

서울엔 좀처럼 빨간 게 없었다. 사랑은 더더욱 아니었다. 그러던 와중 “서울에도 별이 많은 거 아니?” 북악산 스카이웨이도 아니고, 마포의 클럽 옥상에서 누가 그 이야기를 해준 날, 하나 둘 셋 손으로 저 별들을 다 셀 수 있을 것 같아 잠시 코웃음을 쳤지만 그런 생각을 했던 것 같다. 좀 방만해도 좋으니 새로 꿈꾸는 사람을 찾고 싶다. 멀리 보는 사람이 있었으면 좋겠다. 나는 붕 뜬 꿈 하나를 찾고 싶었다. 2024년, 싱가포르 마리나 베이 샌즈가 새로 내민 숫자는 압도적이다. 17억5000만 달러 규모의 레노베이션을 통해 마리나 베이 샌즈가 꾀한 건 파이자 컬렉션Paiza Collection, 럭셔리의 럭셔리. 폴 타운Paul Town CCO가 강조했다. “럭셔리 트래블러가 더 늘고 있는 상황에서 호텔 내 더 많은 에셋 개발이 필요했습니다. 우리는 분명 럭셔리에서 출발했지만, 기존 럭셔리를 뛰어넘는 그 무언가를 찾아야 했습니다. 예를 들면 이곳의 상품만 고급스러운 것이 아니라 입장부터 고객의 모든 여정에서 일반적 럭셔리와는 다른 경험이 바로 이곳에 존재하는 것처럼요.”

창이 국제공항에 도착해 기사의 안내를 받아 도착한 싱가포르 마리나 베이 샌즈에 들어섰다. 이들의 새로운 슬로건처럼 기사는 “모든 게 기대 이상”이라고 말했다. 전용 리프트가 있다는 파이자 컬렉션만의 로비에 가장 처음 들어선 사람처럼 입장했다. 무엇보다, 다른 호텔의 로비와 달리 조용했다. 좋지만 낯선 곳, 눈을 어디에 둘지 모를 만큼 사방으로 매끈한 대리석과 소파, 테이블을 멀뚱멀뚱 보고 있으니 누군가 나타나 잠시 앉아 있길 권한다. “차나 커피 한잔 드릴까요?” 새로운 호화 객실과 시설은 단순히 규모만으로 설명할 수 없는 그 이상일 것이다. 마케팅 총괄이사 아이린 린Irene Lin이 부드러운 미소로 설명을 이어갔다. “우리에겐 진정한 럭셔리에 대한 야망이 있었어요. 그저 제품만이 아니라 이곳을 찾은 이들이 문화적으로, 또 감성적으로도 몰입할 수 있는 럭셔리요. 아름다운 영감과 기억을 선사하고 싶습니다.”

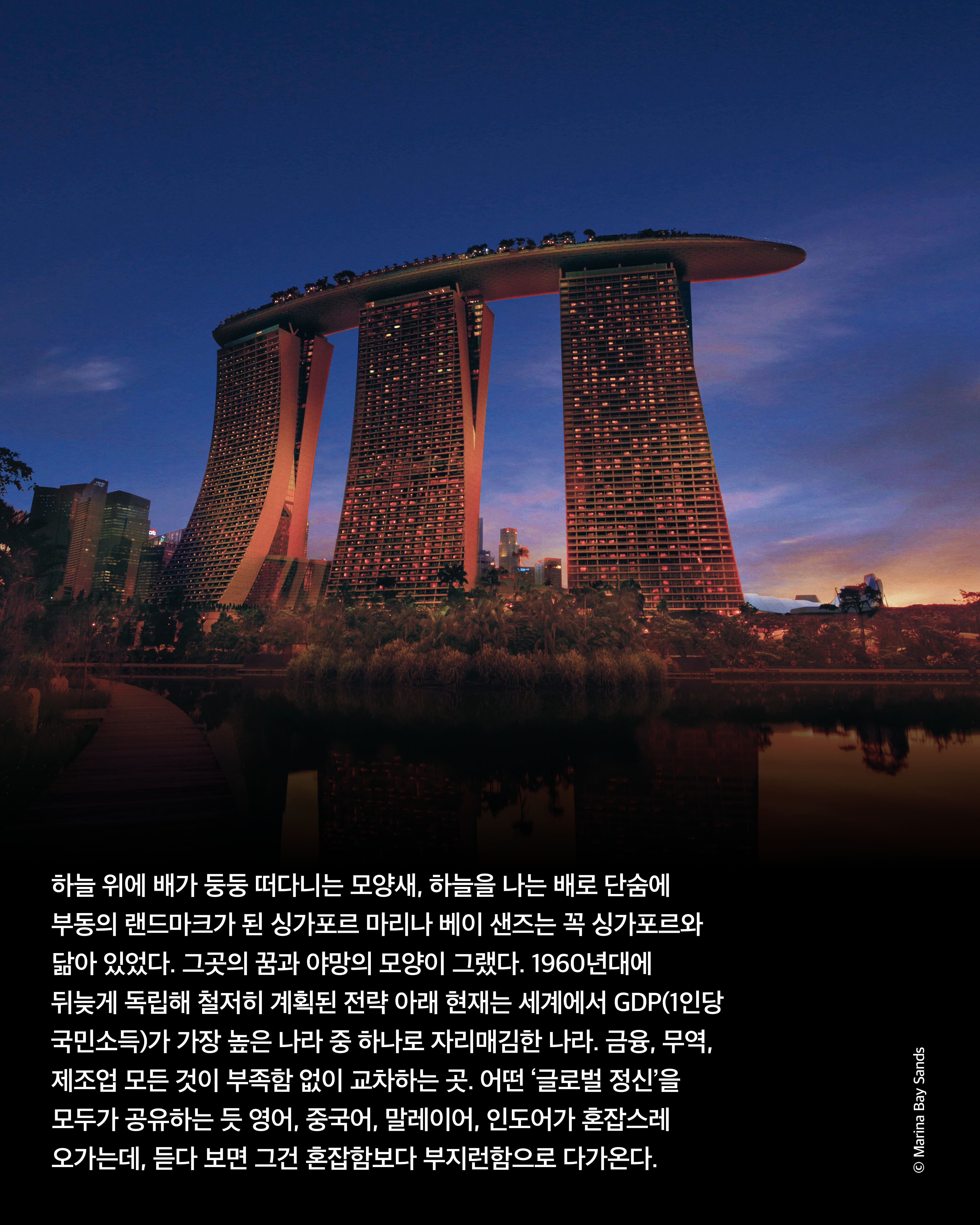

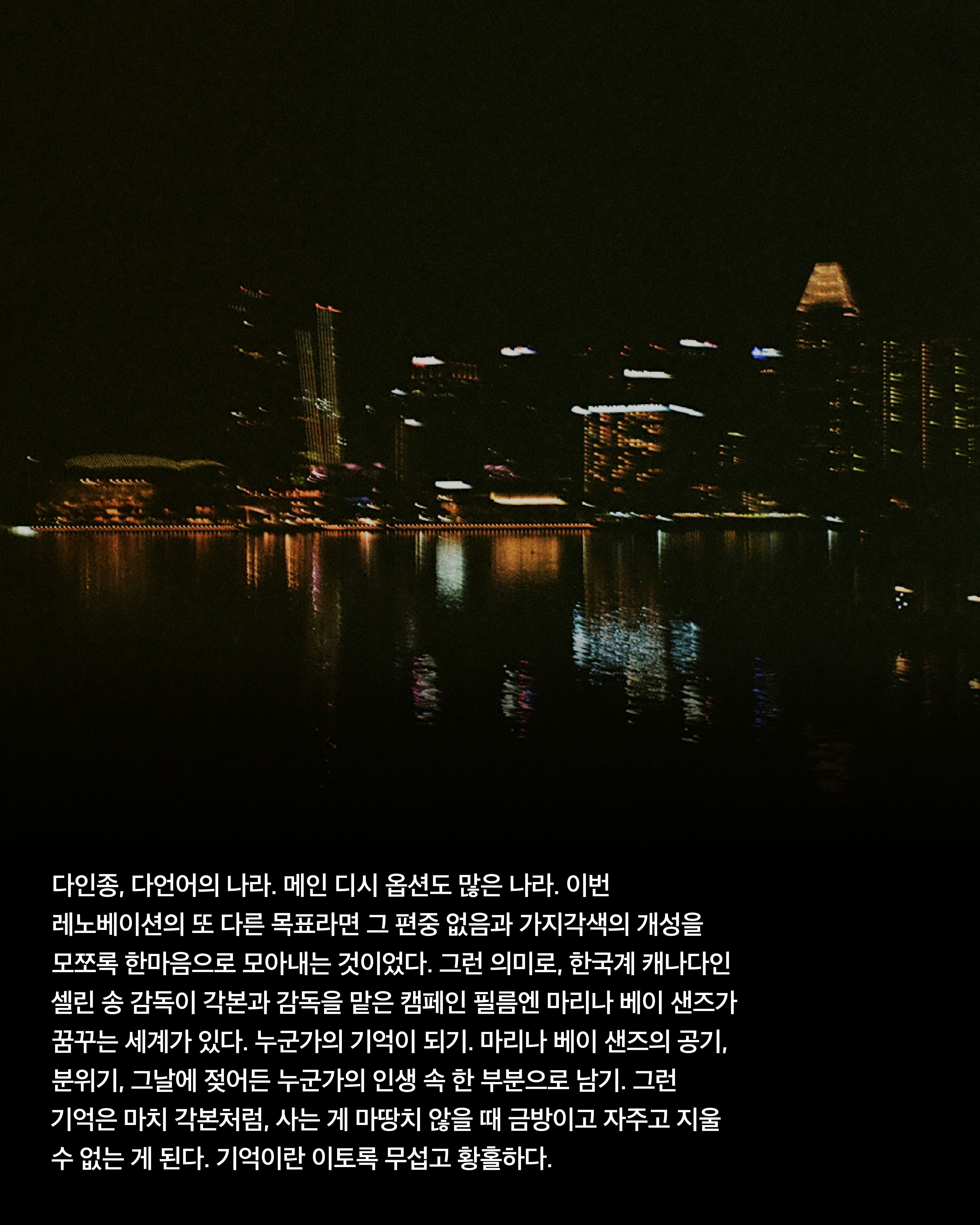

어느새 내 곁엔 두 명의 버틀러가 있었다. 파이자 컬렉션의 투숙객은 개인 버틀러의 안내를 받으며 궁전 같은 곳을 통과해 자신의 스위트룸으로 이동하게 된다. 내 방은 47층이었다. 시간은 오후 4시를 향해 갔다. 싱가포르의 해는 꽤 길었다. 그 모든 빛을 한꺼번에 빨아들일 듯한 통창 너머 밝은 방 안에서 DU라는 닉네임의 버틀러가 찬찬히 돌며 방의 각종 기능에 대해 소상하고 친절하게 설명해 줬다. 손으로 다듬은 말꼬리 털, 몽골산 야크 울, 순수 캐시미어를 겹겹이 채운 매트리스로 유명한 웨일즈의 사보아 침대를 내세운 침실과 방 안 곳곳 제품인지 작품인지 분간이 가지 않는 지역 장인들의 조각품과 그림들, 각종 어메니티는 아쿠아 디 파르마. 폴 타운이 마저 이야기해 준 것. “싱가포르는 지리부터 자연환경까지 모두 특별합니다. 그 특별함을 모두 호텔에 반영하고 싶은 마음도 컸습니다. 그런 요소 하나하나를 음식의 풍미처럼 표현하고 싶었습니다. 싱가포르 하면 떠오르는 색은 레드, 그리고 자연에서 온 그린인데, 룸과 룸 내에 있는 다양한 오브제에 그런 특징을 녹여냈습니다. 여긴 아무래도 싱가포르니까요.” 눈에 보이는 곳과 손에 닿지 않는 구석까지 고급과 최고급의 연속이었지만 기억나는 건 무엇보다 이런 것이다. ‘골드 마이크와 30만 곡 이상을 구비했다는 노래방까지 있다고?’ 럭셔리 호스피탤리티의 정점은 말 그대로 ‘그 이상’에 관한 것이었다. “룸 디자인 프로세스는 형태와 기능이라는 두 가지 특성에 맞춰 설계했습니다. 칵테일 트롤리와 아르무아르(작은 장롱) 형태의 미니 바, 스킨케어부터 메이크업 제품까지 화장실 옆 작은 콘솔 등 몇 가지는 특히 여성 고객에게 유용할 겁니다. 입구에는 외출 전 마지막 체크를 할 수 있는 거울과 실제 집을 연상시키는 신발장이 마련되어 있습니다. 모두 고급이고, 세련된 방식으로 재탄생했습니다.” 인테리어 디렉터 스테파니는 매끈하게 과시했다. 최상층에 위치한 파이자 컬렉션은 체어맨, 프레지덴셜, 스카이라인, 호라이즌 스위트룸으로 구성되어 있다. “우리가 싱가포르에서 얻는 특권이라고 하면 ‘불가능의 가능’입니다.” 폴 타운이 자부하는 데에는 이유가 있었다. 2010년경, 인공 간척지 위에 세워진 이 건물은 지하엔 대형 쇼핑몰과 카지노, 극장이, 지상에는 객실과 정원, 위스키 바, 인피니티 풀 등 없는 게 없는 시설을 갖춰냈다. 57층짜리 건물은 세 동에 달했다. 지나는 몇 사람을 붙잡고 물으니 마리나 베이 샌즈이전의 랜드마크가 잘 기억나지 않는다고 했다. 이제 사자가 내뿜는 물은 조용하다. 하늘 위에 배가 둥둥 떠다니는 모양새, 하늘을 나는 배로 단숨에 부동의 랜드마크가 된 싱가포르 마리나 베이 샌즈는 꼭 싱가포르와 닮아 있었다. 그곳의 꿈과 야망의 모양이 그랬다. 1960년대에 뒤늦게 독립해 철저히 계획된 전략 아래 현재는 세계에서 GDP(1인당 국민소득)이 가장 높은 나라 중 하나로 자리매김한 나라. 금융, 무역, 제조업 모든 것이 부족함 없이 교차하는 곳. 어떤 ‘글로벌 정신’을 모두가 공유하는 듯 영어, 중국어, 말레이어, 인도어가 혼잡스레 오가는데, 듣다 보면 그건 혼잡함보다 부지런함으로 다가온다. 다인종, 다언어의 나라. 메인 디시 옵션도 많은 나라. 이번 레노베이션의 또 다른 목표라면 그 편중 없음과 가지각색의 개성을 모쪼록 한마음으로 모아내는 것이었다. 그런 의미로, 한국계 캐나다인 셀린 송 감독이 각본과 감독을 맡은 캠페인 필름엔 마리나 베이 샌즈가 꿈꾸는 세계가 있다. 누군가의 기억이 되기. 마리나 베이 샌즈의 공기, 분위기, 그날에 젖어든 누군가의 인생 속 한 부분으로 남기. 그런 기억은 마치 각본처럼, 사는 게 마땅치 않을 때 금방이고 자주고 지울 수 없는 게 된다. 기억이란 이토록 무섭고 황홀하다.

캠페인 속 주인공은 이 호텔의 가장 높은 곳에서 하루를 꿈처럼 마무리한다. 그곳이 궁금했다. 55층의 파이자 스카이 레지던스, 56층 스카이파크 전망대를 거쳐 57층까지 솟은 호텔은 그 끝자락에 수영장이 있었다. 올라가며 만난 사람들의 표정은 한결같았다. 55층의 바텐더 마이클이 그랬다. “저는 마리나 베이 샌즈에서 일하는 게 자랑스러워요. 여기서 일하려고 바텐더 공부를 했죠. 늘 저렇게 빨간 석양이 지는데, 그 모습을 바라보며 위스키 먹기에 딱 좋아요.” 그 해가 아주 지기 전에 인피니티 풀에 가야 했다. 이곳의 모두가 과시하듯 수영장을 자랑했기 때문이다. 거기에 내포된 감정이, 투명한 유리창에 비쳤다. 모두 미소를 띠며 말하는 것 같았다. 여긴 한 발 더 진전한 곳이다. 가장 세속적이면서도 가장 성스럽고 아름답다. 저녁 6시 30분, 57층 인피니트 풀에 들어간 내가 몇 번이고 환호에 가까운 소리를 질렀는지 모르겠다. 마리나 베이 샌즈가 품은 높고 넓은 꿈 안에 내가 들어와 있구나. 바로 맞은편에 자리한 글로벌 은행 타워들을 한참 내려다볼 수 있던 뷰. JP 모건, HSBC, 도이체방크, 시티 그룹 등 세계 굴지의 재벌과 기업이 가득한 시가지의 야경에서도, 호텔은 기죽지 않았다. 이어진 바 라보LAVO에서의 애프터 파티. <데이즈드> 12월호에 함께한 윈 메타윈과, 마리나 베이 샌즈의 앰배서더 데이비드 베컴도 자리한 곳에서 한 손에 샴페인을 들고 발

을 굴리다 끝내 춤을 막 췄다. 루서 밴드로스의 ‘Never Too Much’가 나올 때는 모두가 그랬다. 이 도시를 사랑했다. 멈추고 싶지 않았다. 발밑으로 여전히 보이는 싱가포르의 까만밤. 별이 보이든 보이지 않든 문제는 그게 아니었다. 발밑에 별 못지않은 야경들이 있었다.

낮에도 밤에도 나는 호텔을 되도록 많이 돌아다녔다. 4일 내내 동행해 준 조우Jou는 유창한 한국어로 말했다. “일 하면서 여길 돌아다니면 하루에 1만8000보는 걷는 것 같아요.” 샤넬, 디올, 구찌, 생 로랑, 패션위크를 방불케 하는 패션 하우스 브랜드들이 쇼핑센터에 빠짐없이 모였고, 프렌치 클래식의 메종 블루드, 캘리포니아 다이닝의 스파고 다이닝룸, 그리스식 생선구이가 인상적이었던 밀로스, 한국의 밍글스를 잘 안다는 미쉐린 셰프 데쓰야 와쿠다의 일식을 다 먹고 돌아다녀도 더 갈 곳이 남아 있었다. 어딜 가도 처음 보는 길에 들어선 것 같은 기분이 좋았다. 그렇게 하루를 다 보내고 나면, 새벽엔 무작정 밖으로 나갔다. 러닝하는 사람, 맥주를 들이붓는 사람, 늦게 버스에 몸을 싣는 사람, 늦은 밤에도 오토바이를 몰던 사람, 물청소하는 몇몇 사람 사이를 걸었다. 습한 기운만 빼면 싱가포르의 새벽은 서울과 크게 다를 게 없겠지만 딱 하나 더. 서울에 없는 게 있다면 멀리서 보이는 그 호텔이 아니었을까 생각한다.

도시에서 바라본 마리나 베이 샌즈는 호텔이라기보다 어떤 광경 같기도 했다. 저기 또 다른 세상이 있네. 카메라로 찍어도 찍어도 그 실루엣과 오라가 담기지 않았다. 남은 건 빨간빛이 번진 필름 사진 몇 장. 럭셔리의 럭셔리가 저기 번쩍한다. 별보다 빛나는 싱가포르 드림이 저 하늘에 떠 있었다.