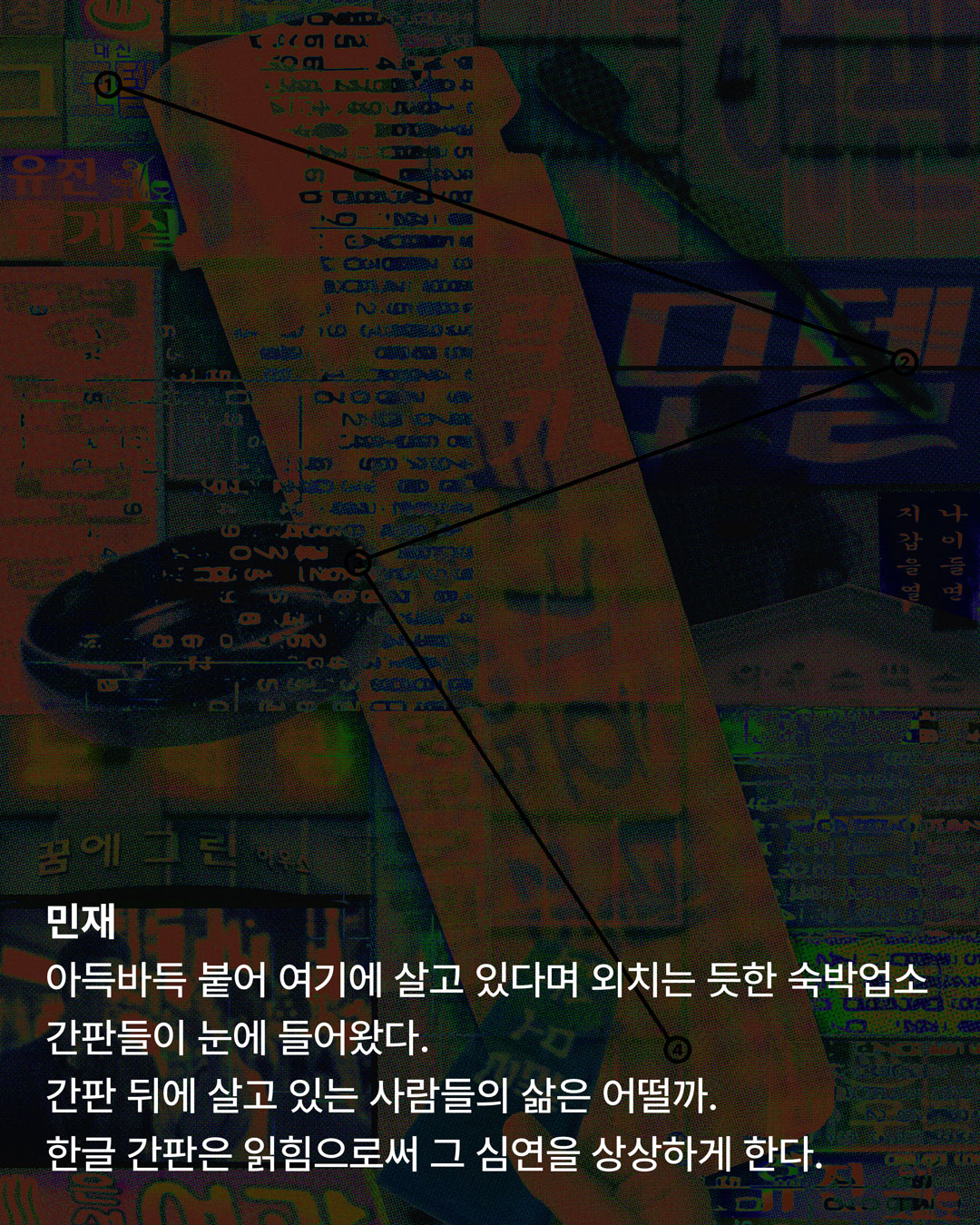

민재

아득바득 붙어 여기에 살고 있다며 외치는 듯한 숙박업소 간판들이 눈에 들어왔다.

간판 뒤에 살고 있는 사람들의 삶은 어떨까.

한글 간판은 읽힘으로써 그 심연을 상상하게 한다.

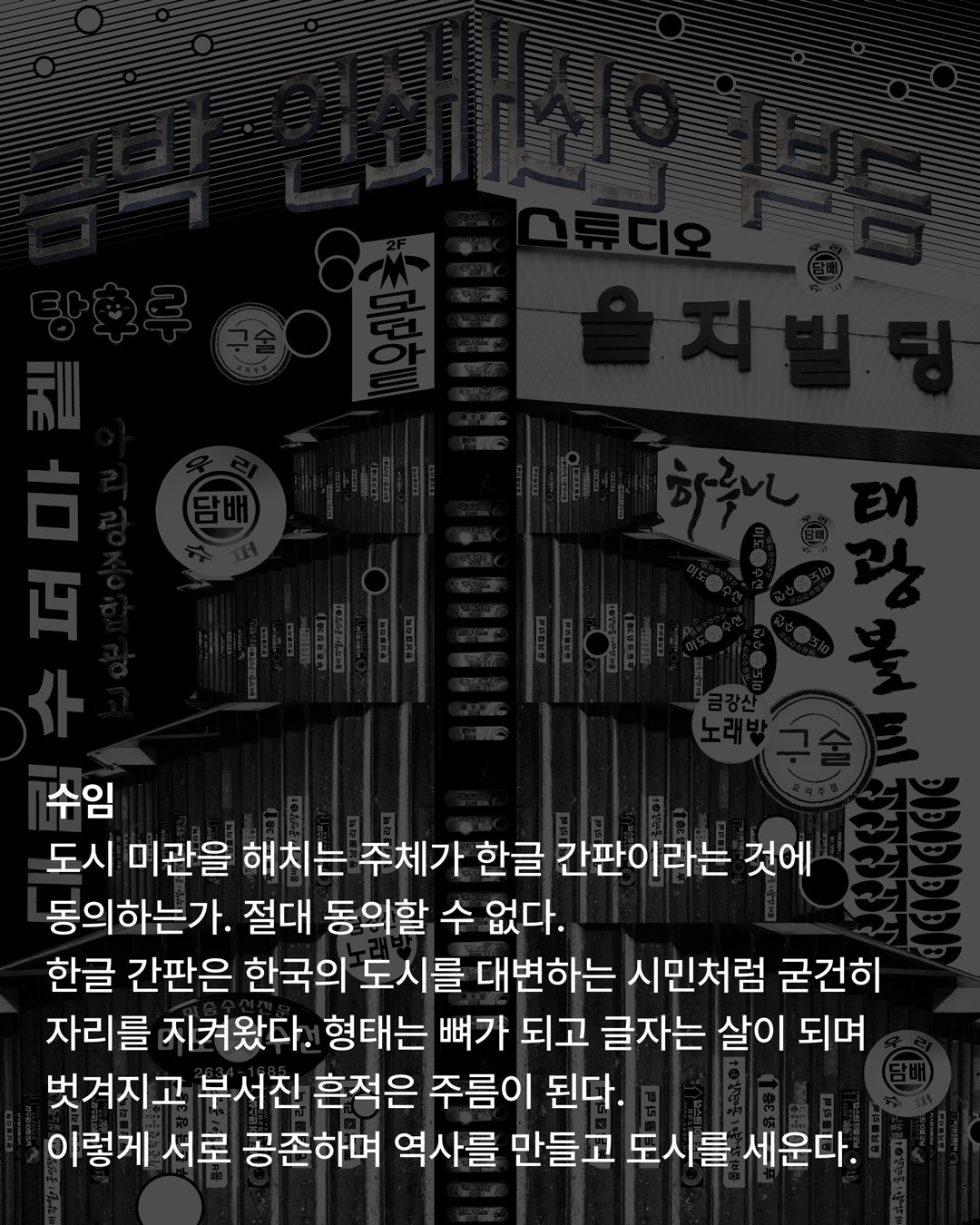

수임

도시 미관을 해치는 주체가 한글 간판이라는 것에 동의하는가. 절대 동의할 수 없다.

한글 간판은 한국의 도시를 대변하는 시민처럼 굳건히 자리를 지켜왔다. 형태는 뼈가 되고 글자는 살이 되며 벗겨지고 부서진 흔적은 주름이 된다. 이렇게 서로 공존하며 역사를 만들고 도시를 세운다.

상현

한 날, 작은 길목마다 사람들의 걸음이 있고 우리의 걸음은 한글을 마주할 때마다 멈춘다. 거뭇한 한글, 싸구려 조명으로 둘러싸인 한글, 작은 바람에도 흩날리는 오래된 저 한글에는 각기 다른 사연들이 들어 있겠지. 그 사연들을 뒤로한 채 목적지 없는 걸음을 애써 반복한다. 모퉁이를 돌아설 때마다 새로운 세계처럼 낯설다. 우리는 겁 없이 계속해서 새로운 세계를 걷는다. 권태 속 시의적절한 낯섦일지. 다시 낯선 풍경이 일렁인다.

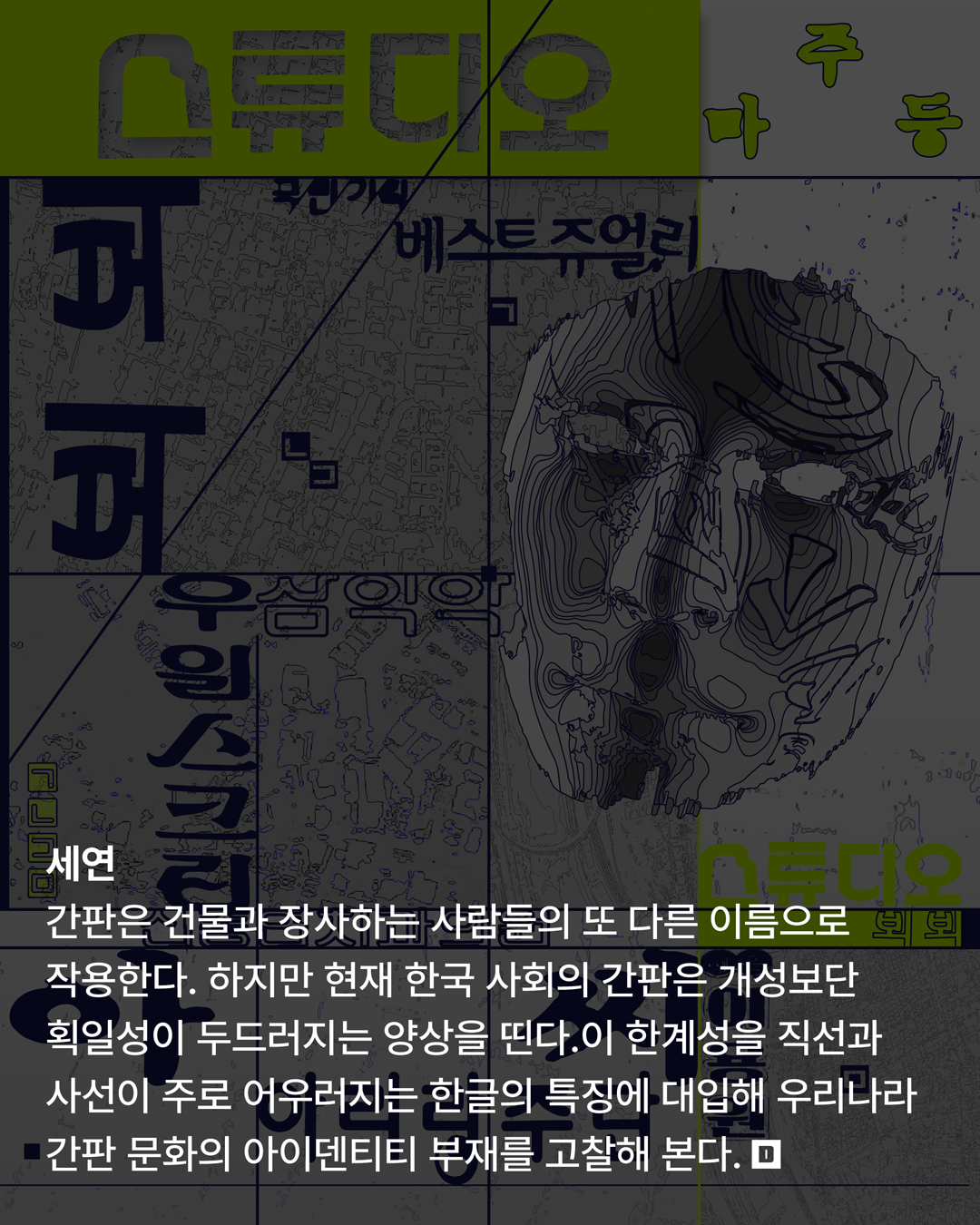

세연

간판은 건물과 장사하는 사람들의 또 다른 이름으로 작용한다. 하지만 현재 한국 사회의 간판은 개성보단 획일성이 두드러지는 양상을 띤다. 이 한계성을 직선관 사선이 주로 어우러지는 한글의 특징에 대입해 우리나라 간판 문화의 아이덴티티 부재를 고찰해 본다.

Text Marco Kim

Photography Kim Jiyoung

Art Ha Suim, Lee Seyeon, Lee Sanghyeon, Joung Minjae

더 많은 화보와 기사는 <데이즈드> 11월호에서 만나볼 수 있습니다. Check out more of our editorials and articles in DAZED KOREA November print issue.